-

오는 15일 오전 9시로 예정된 광복절 경축행사의 하이라이트는 뭐니뭐니해도 광화문 현판 제막식(除幕式·기념비나 현판 등을 완성해 만들었음을 알리는 의식)이다. 약 4년에 걸친 복원공사 끝에 일반에 공개되는 광화문은 한·일 강제병합 100년(29일)을 앞둔 요즘, 우리에게 많은 걸 생각하게 한다. 광화문이야말로 파란만장했던 600년 한국 근대사를 묵묵히 함께해온 소중한 문화유산이기 때문이다. 제65주년 광복절을 앞두고 ‘광화문의 모든 것’을 지면에 담았다.

불타고 틀어지고… 고난의 역사 600년

광화문은 태조 4년(1395년) 조선 왕조의 법궁(法宮·임금이 머물며 나랏일을 돌보는 궁궐)인 경복궁의 정문으로 세워졌다. 원래 이름은 정도전이 붙인 사정문(四正門)이었으나 세종 때 광화문(光化門)으로 바뀌었다. 광화(光化)란 ‘왕의 큰 덕이 온 나라를 비춘다’는 뜻.

이후 광화문은 수백 년의 역사를 거치며 갖은 고난을 겪었다. 임진왜란(1592년)을 겪으며 불타 없어졌고, 고종 2년 흥선대원군이 경복궁을 고쳐 지을 때 다시 세워졌지만 1927년 일본이 조선총독부 청사를 새로 짓는 과정에서 건춘문(현재의 국립민속박물관 정문) 북쪽으로 옮겨졌다. 그나마도 1950년 6·25전쟁 때 다시 불타버렸다. 광화문이 제자리를 찾아 복원(復原·원래의 위치나 상태 또는 모습대로 복구하는 일)된 건 1968년이었다. -

하지만 복원된 광화문 역시 몇 가지 문제를 안고 있었다. 우선 당시 중앙청(옛 총독부 건물) 축에 맞춰 세워지는 바람에 원래 위치보다 북쪽으로 11.2m, 동쪽으로 13.5m 경복궁 쪽으로 밀려났다. 경복궁 중심축에서도 3.75° 반시계 방향으로 틀어졌다. 철근과 콘크리트를 이용한 형태 또한 목조 구조였던 원래 모습과 달랐다.

'제 모습 되찾기' 4년간의 대공사

광복절인 오는 15일 공개되는 새로운 광화문은 2006년부터 계속된 ‘광화문 제모습 찾기’ 사업의 결과물이다. 목표는 고종 때 광화문과 똑같은 모습으로 되살리는 것. 3년 8개월간의 대공사에 들어간 사업비만 280억원에 이른다.

2006년 12월 4일 선포식을 갖고 시작된 공사는 철근과 콘크리트로 세워진 옛 광화문 철거, 광화문의 원래 모습과 위치를 확인하기 위한 발굴조사 등으로 이어졌다. 이 과정에서 문화재청은 1925년 작성된 광화문의 실측(實測·실지로 측정함) 설계도면과 사진 기록을 바탕으로 당초 광화문이 7m 높이의 대형 돌 위에 13m 높이로 세운 2층 목조 누각이란 사실을 확인했다. 원래 위치도 밝혀 새 광화문이 흥례문·근정문·근정전을 잇는 경복궁의 중심축에 놓이도록 했다.

이후 공사는 △가림막 설치 △육축(陸築 ·성문을 축조하기 큰 돌로 만든 성벽) 쌓기 △추녀와 서까래 설치 △기와 잇기 △단청 입히기 등의 순서로 진행됐다. 공사를 총지휘한 신응수 중요무형문화재 제74호 대목장(大木匠)은 “보이지 않는 부분까지 세밀하게 대패질해 완성하는 게 전통적인 궁궐 건축기법”이라며 “광화문 복원 역시 그 기법을 고스란히 따랐다”고 말했다. -

이번 공사는 ‘양(규모)’적인 면에선 물론, ‘질(사용 재료의 수준)’적인 면에서도 최고를 자랑한다. 문 전체를 떠받치는 기둥은 전국의 산과 들을 다 뒤져 찾은 300년 된 금강송(金剛松·줄기가 곧고 튼튼해 조선시대 때부터 궁궐 건축에 사용해온 한국 전통 소나무)으로 만들었다. 복원에 쓰인 소나무는 8톤(t) 트럭 100대 분량. 석재도 5000여 개(무게 5000톤)에 이른다. 공사에 참여한 임동조 석공예 명장은 “복원용 석재는 일부러 조선시대에 사용했던 인왕산 돌(화강암)과 가장 비슷한 경기 포천산 돌을 사용했다”며 “공사도 옛날 방식 그대로 튼튼하고 견고하게 짓는 데 최선을 다했다”고 말했다.

한글·한자·한글… 사연 많은 현판

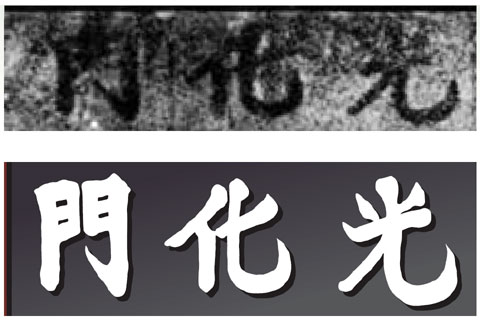

광화문 현판(懸板·건물이나 문루 중앙 윗부분에 거는 액자)을 되살리는 작업은 2005년 국립중앙박물관이 한 차례 복원했던 1910년대 광화문 유리원판 사진을 바탕으로 이뤄졌다. 이 글씨는 고종 당시 경복궁 중건(重建·절이나 왕궁 따위를 고쳐 지음)책임자였던 임태영 훈련대장이 쓴 것. 새 광화문에 내걸릴 현판의 목재 역시 금강송이다. 가로 428.5㎝, 세로 173㎝이고 아래쪽(54㎝)과 좌우(각 110㎝)에 날개를 덧붙인 형태다. -

현판 복원작업은 크게 네 단계로 진행됐다. △임태영 대장의 글씨 복원본을 서예 전문가 5~6명이 세부적으로 보정하고 △보정본을 실물 크기로 인쇄해 현판용 목재에 붙인 후 △오옥진 각자장(刻字匠·목판에 글자를 새기는 기능을 가진 장인, 중요무형문화재 제106호)이 이를 새기고 △양용호 단청장(서울시 무형문화재 제31호)이 단청을 입혀 완성했다.

현판 복원 과정에선 잡음도 있었다. 문제가 된 건 표기 형태가 ‘한글’이 아닌 ‘한자’란 점. 1968년 복원 당시 박정희 전 대통령이 쓴 한글 현판이 걸렸던 점도 새롭게 떠올랐다. 한글학회와 한말글문화협회 등 한글 관련 시민단체들은 “광화문이란 이름을 지은 것도 세종대왕이고 광화문이 위치한 거리도 세종로”라며 “한글 현판이어야 광화문의 참의미를 되새길 수 있다”고 주장했다.

이와 관련, 김원기 문화재청 궁능문화재 과장은 “서울 시내 5대 궁궐 중 한글 현판을 단 곳은 하나도 없다”며 “한글의 우수성은 존중하지만 이번 공사의 원칙은 어디까지나 문화재의 원형을 살리는 것”이라고 설명했다.

광화문, 145년 전 '그 모습으로' 다시 우뚝서다

김지혜 인턴기자

april0906@chosun.com

15일 공개 앞둔 '광화문의 모든 것'

두 차례 소실 등 숱한 시련 겪고 전통 방식으로 고종 때 '그 자리에' 부활

중건 당시 훈현대장 임태영 글씨 복원

300년 된 금강송으로 4년만에 제모습