이벤트

“‘나만의 참고서’ 하나면 어떤 시험도 자신있죠”

2012/03/25 16:14:55

올해 서울대 생명과학부에 입학한 김진수씨는 고 2 때부터 빈 노트를 활용, 자신만의 참고서를 만들었다. 처음엔 문제집을 풀다가 모르는 내용이 나오면 옮겨 적는 것에서부터 시작했다. "한 번 푼 문제집을 다시 본다는 건 쉬운 일이 아니에요. 하지만 한 권의 노트에 정리해두면 들고 다니며 틈틈이 볼 수 있어 효과적이죠."

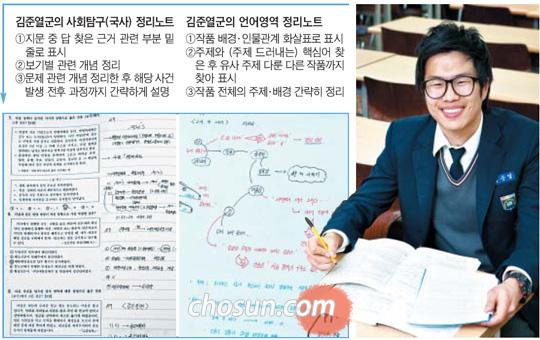

올해 서울대 생명과학부에 입학한 김진수씨는 고 2 때부터 빈 노트를 활용, 자신만의 참고서를 만들었다. 처음엔 문제집을 풀다가 모르는 내용이 나오면 옮겨 적는 것에서부터 시작했다. "한 번 푼 문제집을 다시 본다는 건 쉬운 일이 아니에요. 하지만 한 권의 노트에 정리해두면 들고 다니며 틈틈이 볼 수 있어 효과적이죠."김씨는 언어·외국어영역 문제를 풀 때 정답보다 지문 이해에 주력했다. "한 번 출제된 문제는 다시 안 나오지만 지문은 '재활용' 가능성이 높기 때문"이란 게 그의 설명. 비문학 지문의 경우 단락별 핵심어와 주제문을 찾아 정리했다. 특히 단락별 핵심어는 마인드맵 형식으로 정리해 지문 전체 내용이 한눈에 들어오게 만들었다. 소설을 공부할 땐 TV 드라마 홈페이지에 나오는 '등장인물 관계도'처럼 △인물명을 쓰고 △각각의 역할·성격 등을 요약한 후 △인물 간 관계도를 화살표 형태로 그렸다.

그에게 외국어영역 노트는 '개념 정리장'인 동시에 '단어 암기장'이었다. 한 문제를 푼 다음엔 다시 첫 부분으로 돌아가 지문을 두세 차례 꼼꼼히 읽으며 내용을 점검했다. 모르는 단어엔 번호를 붙이고 사전에서 뜻을 찾아 문제 옆에 적었다. 해석이 어려운 구문이나 숙어, 문법도 정리했다. 이런 방식으로 외국어 독해문제 33개를 풀고 정리하는 데 매일 2시간 30분가량을 투자했다.

"정리를 계속하다 보면 어느 순간 똑같은 내용이 반복적으로 기록된다는 걸 알게 돼요. 그게 바로 '중요한데 어렵게 느껴지는 부분'이죠. 이런 부분을 집중적으로 보며 약점을 극복했어요."

김씨는 "자신만의 참고서를 만들 때 제일 중요한 건 시간 관리"라고 강조했다. 당장 과목별로 하루 두세 시간씩은 투자해야 한다. 실제로 그는 고 3 시절 초시계를 갖고 다니며 1일 학습시간을 측정했다. "제 경우 플래너와 정리 노트는 성적 향상뿐 아니라 대학 진학에도 큰 도움이 됐어요. 플래너 사본을 전부 제출해 제가 자기주도 학습을 어떻게 실천해왔는지 증명했거든요."

◇김준열〈서울 상계고 3〉"문제·개념 연결 지으면 응용력 따라와"